|

|

城市规划的发展前沿——可持续城市

- 前言

城市是工商业发展的产物,现代中国社会快速、全面、大规模且深刻的城市化过程在取得巨大成就的同时,各方面因素不平衡的发展也产生了一系列复杂的问题即城市病。

当今城市发展面临以下几大问题:人口膨胀、交通拥堵、环境污染、城市垃圾处理。这些城市病,相信大家对它们都绝对不陌生,我们大多数时候都独立地看待这些城市病(问题),但其实从城市的角度来看,这是一个系统性的问题,需要我们系统性的来看。而以可持续发展的视角看待这些城市问题,并进行最前沿的思考,可能会为我们带来解决这些问题的一个思路,同时也可能成为最具有实践意义的指导手册,为人类实现可持续发展提供帮助。

- 基本理论简介及发展史

- 基本概念:可持续城市是指在一定的社会经济条件下,在城市生态系统服务不降低的前提下,能够为其居民提供可持续福利的城市。

- 产生过程:可持续城市的概念源于 1972 年《人类环境行动计划》中关于“规划管理人类社区”的内容;首次出现“可持续城市”的官方提法,是在1996 年土耳其伊斯坦布尔召开的第二届联合国人类住区会议中。在此之后,国际上开始频繁出现“可持续城市”相关的议题;2015 年 9 月 25 日,193 个联合国成员国正式通过 《2030 年可持续发展议程》,发布联合国可持续发展目标(SDGs)。其中可持续城市与社区为第 11 条内容:“可持续城市与社区”致力于建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市及人类住区。

- 基本内含:

(1)可持续城市是建立在尊重自然的模式和规则之上的城市空间(EuropeanCommission,1996)(2)可持续城市是致力于改善城市生活质量,包括生态、文化、政治、机制、社会和经济等方面,并且不给后代遗留负担的城市发展模式(Urban 21 Conference,2000)

(3)可持续城市是在社会、经济和物质等领域中,其自身发展都能够得到永续维持,并且其发展所依赖的区域资源供应能够得到不断维持(在可持续水平上使用区域资源),它能够远离外界的环境灾害,并持久地保持自身的安全运行(UNCHS/UNEP,2001)

- 可持续城市在中国:2016 年,我国政府积极响应联合国的可持续号召,先后发布《中国落实 2030 年可持续发展议程国别方案》、《中国落实 2030 年可持续发展议程创新示范区建设方案》(国发〔2016〕69 号),明确提出:在「十三五」期间,创建 10 个左右国家可持续发展议程创新示范区,对国内其他地区可持续发展发挥示范带动效应,对外为其他国家落实 2030 年可持续发展议程提供中国经验。国务院分三批批准了太原市、桂林市、深圳市、郴州市、临沧市、承德市、鄂尔多斯市、徐州市、湖州市、枣庄市、海南藏族自治州等11个地区建设国家可持续发展议程创新示范区。其中太原市、桂林市、深圳市、郴州市、临沧市、承德市等6市已有了一定规模的发展。

- 经典理论模型、技术

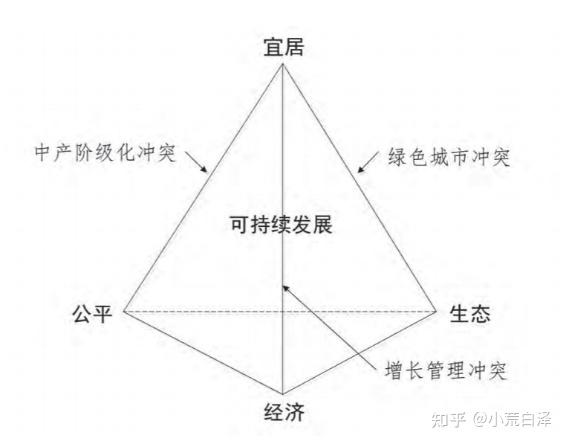

Godschalk提出的可持续棱锥模型 :在可持续棱锥模型中,四个顶点代表了公平、经济、生态和宜居等不同目标导向,棱锥的边则反映了各价值目标之间的交互作用。棱锥的中心则是带有一定乌托邦理想色彩的可持续宜居城镇。在三角模型的三大冲突基础之上,可持续棱锥模型还包含着宜居性与经济、生态和公平之间的矛盾,其中包括,第一,宜居与经济目标之间的“增长管理冲突”。该冲突源于对不受管制、完全依循市场原则的开发行为究竟在何种程度上能提供高品质居住环境问题上的不同认识。第二,宜居与生态目标之间的“绿色城市冲突”。该冲突源于 对自然和建成环境究竟谁居于首位问题上的不同认识。第三,宜居与公平目标之间的“中产阶级化冲突”。该冲突源于对究竟应该保存城市贫穷街区以维护其现有群体的利益,还是应该对其进行再开发和更新以吸引中上阶层群体回归中心城区这一问题上的不同认识。

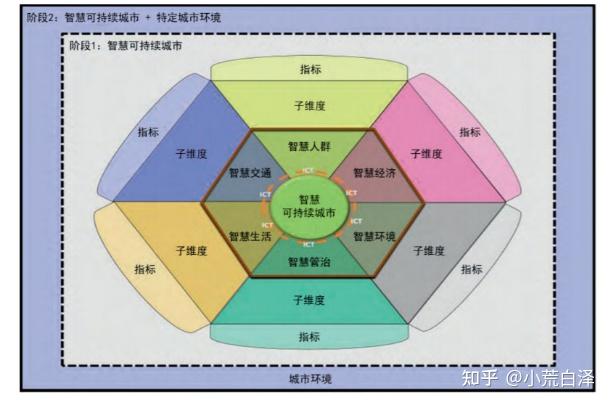

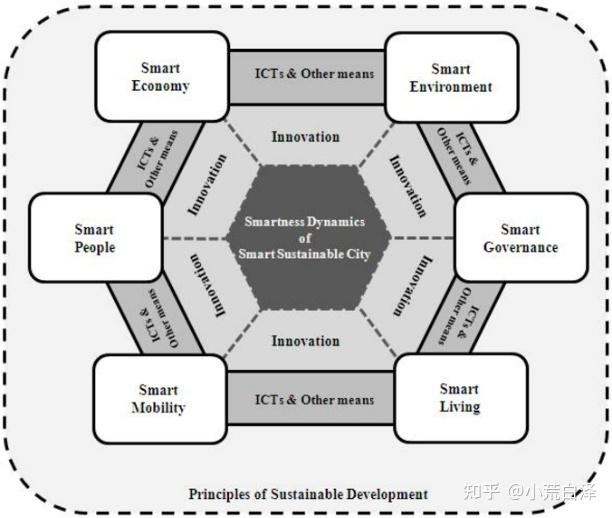

- Al-Nasrawi等提出的多维智慧可持续城市模型及其测度方法论:第一阶段是对智慧可持续城市建设的 一般性理解,从经济、人群、交通、生活、管治、环境六个维 度的智慧化建设着手。智慧经济与ICT(信息化发展指数)领域行业或采用ICT的生产过程密切相关,智慧人群意在增强居民的ICT使用能力, 智慧管治通过ICT实现民主和透明,智慧交通则是将ICT在现 代运输技术中加以运用从而改善城市交通,智慧环境通过有效 利用ICT来辅助实现生态可持续性,智慧生活则是基于ICT以 保障居民安全和提高生活品质36。可以看出,该模型中ICT(信息化发展指数)为 实现智慧可持续城市目标发挥了不可或缺的作用,它为信息和 知识网络的形成搭建了数字平台,辅助规划师和决策者更好地 理解城市在资源消耗、服务和维持居民生活需要等方面是如何

运转的。模型的第二阶段,不再追求面面俱到的、乌托邦的 理想化状态,强调在构建智慧可持续城市发展模式时要充分考 虑城市环境,根据特定目的和阶段重点关注其中部分维度的智 慧化和可持续建设。此外,Al-Nasrawi等介绍了全球竞争指数、ICT发展指数(信息化发展指数)、绿色城市指数等9种指数或指标,以初步 尝试提出定量化的智慧可持续城市测度方法。(Al-Nasrawi等的论文原文及翻译Smart Sustainable Cities are gaining global attention rapidly. They are becoming a reality and hundreds of related initiatives around the world are taking place. Accordingly, cities are claiming to be smart and even smarter than others. However, smartness, as a concept, still has no standardized definition noting that it does not exist until it is defined and measured. For selected researchers and practitioners, it is assessed through the city’s participatory governance, economy, mobility, environmental strategy and management of natural resources, and the presence of aware citizens. Others focus on the advancement of technologies and the infrastructure needed to introduce smart solutions. For smartness to be properly assessed, its boundaries should be clearly set. By setting these boundaries through a comprehensive definition, it becomes possible to build an assessment model that methodologically monitors smartness of cities. In this research, a literature review on existing interpretations of smartness is presented and followed by an analysis of the goals of a Smart Sustainable City with lights shed on the quest of sustainable development. Through an analytical discussion, smartness is proved to be a dynamic process enabling change. It uses technologies to infuse innovation thereby achieving multidimensional urban efficiency. Also, a mutually reinforcing relationship between

smartness and sustainable development is shown. The research paper concludes with introducing a holistic definition of smartness which contributes to clarifying the concept and constitutes a cornerstone in assessing the performance of Smart Sustainable Cities. It also provides the grounds for supporting or defying self proclamation of a city for being smart and/ or smarter than others. 可持续智慧城市正迅速获得全球关注。它们正在成为现实,世界各地正在开展数百项相关举措。因此,城市声称自己很聪明,甚至比其他城市更聪明。然而,智能作为一个概念,仍然没有标准化的定义,指出在定义和衡量它之前它不存在。对于选定的研究人员和从业人员,它通过城市的参与性治理、经济流动性、环境战略和自然资源管理以及有意识的公民的存在进行评估。其他人则专注于引入智能解决方案所需的技术进步和基础设施。为了正确评估聪明,应该明确设定其界限。通过全面的定义来设定这些边界,可以建立一个评估模型,从方法上监测城市的智慧。在这项研究中,提出了对智能性现有解释的文献综述,然后分析了可持续智慧城市的目标,为追求可持续发展提供了曙光。通过分析讨论,智能被证明是一个促成变革的动态过程。它利用技术注入创新,从而实现多维城市效率。此外,还显示了智能与可持续发展之间相辅相成的关系。该研究论文最后介绍了智能性的整体定义,这有助于澄清这一概念,并构成评估可持续智慧城市绩效的基石。它还为支持或蔑视自我宣称一个城市的聪明和/或比其他人更聪明提供了理由。)

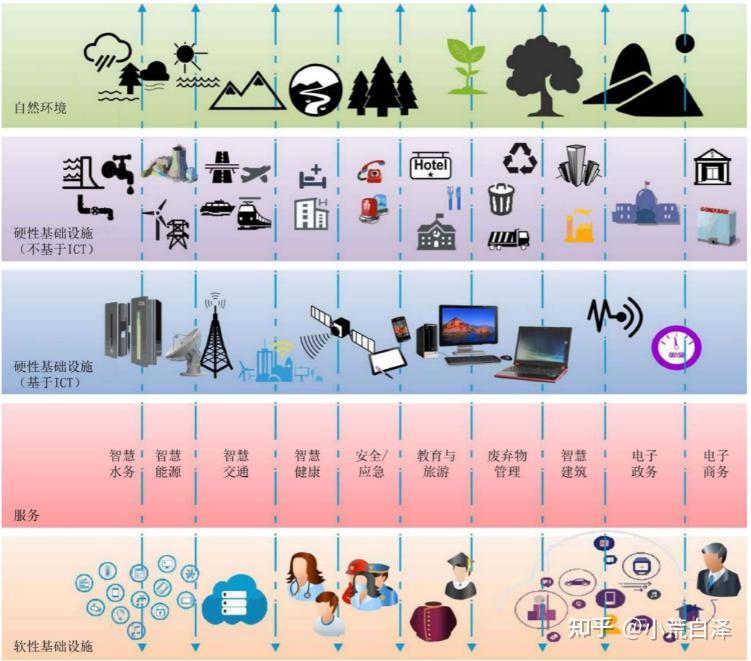

可持续城市的支撑技术:

- 信息技术的应用:物联网与感知计算、大数据、云计算与近端云计算、人工智能

- 其它技术的应用:地理信息系统(GIS)、遥感(RS)等地理信息科学新技术以及元胞自动机(CA)、多智能体(MAS)、系统动力学(SD)等基于复杂系统理论的模型技术为便于可视化、定量科学的可持续城市空间决策模型的开发提供了方法手段。

经典应用实例

大伦敦都市圈的可持续发展:英国大伦敦(the Greater London)包含了首都伦敦市与其周围的卫星城镇所组成的都市区。大伦敦并不是推倒重新建设大量的高层建筑,而是十分擅长将失去原有功能的古建筑进行重新装修和室内改造,以满足适应现代化居住和商业扩张的需要,进而实现城市的可持续更新,以实现城市的可持续发展。在大伦敦,新旧建筑和谐地结合在一起,城市像身体一样自然地生长。虽然自 2000 年以来,伦敦居高不下的房价和市民的抱怨,已经引起了人们对大伦敦的城市更新是否真正实现了可持续发展的讨论,而且大伦敦发展还有其它不尽如人意之处,但是从整体层面上来看,它还是实现了可持续的发展。

历史文化方面:英国政府提出保护历史风貌的三项基本要求 :首先,为了保证圣保罗大教堂和威斯敏斯特宫的景色能从大伦敦的大型公园中清晰地看 到,政府将城市中心区域划分为禁止修建高层建筑 的地区;第二,新建筑必须与当地历史建筑的特点 相结合;第三,市中心的老建筑只能将内部空间重 建,而外观和结构必须原封不动。这种行为可以实 现古建筑保护与城市更新的有机结合。典型的例子 是泰特现代美术馆(Tate Modern),这是一座已有74年历史的、被废弃的岸边发电厂改造的多功 能展览馆,已成为英国历史文化的象征。这一历史 性的风格强化了伦敦的标志,也给政府带来了可观 的旅游收入。官方数据指出 , 泰特现代美术馆(Tate Modern)每天吸引来自世界各地的 1.3 万游客, 每年给伦敦带来超过 1 亿英镑的旅游收入 。 英国政府不仅保护古老的建筑,而且保护历 史环境。它包含着人类活动的动态和独特的记录, 2000 年以来 , 大伦敦可持续城市更新的研究 《The Research on Sustainable Urban Regeneration in the Greater London Since 2000》 反映不同社区的知识、信仰和传统的历史环境,被 视为国家文化和自然遗产的一部分 。此外,历史 环境可以营造出一种场所感,比如伦敦塔(Tower of London)和圣玛格丽特教堂(Saint Margaret's Church)周围的景观具有强烈的互动感和视觉体验。 总的来说,大伦敦的城市更新强调了文化和 环境保护,并且制定了有效的方案落实保护历史建 筑和环境的优先地位,达到了可持续发展的要求。

社会经济方面:在国王十字车站,有大量的维多利亚时代的 历史建筑,与铁路和工业的历史有关。为了实现社 会和经济功能,这条街上的 20 个受保护的建筑物 将会被更新。比如,伦敦的原始粮仓被更新成中央 圣马丁学院(Central Saint Martins College)的新校 址。后来,这里发展成了与创造力、活力相关的街 区,与那些强调文化形象的长期租户挂钩,比如路 易·威登(Louis Vuitton)。然而,并非这个片区 的所有历史建筑物都被保留,例如在 1891 年兴建 的卡尔罗斯大厦(Culross Building), 因道路规划的 需要被拆除,主要原因是该建筑物并没有被列入受 保护的建筑物名单内,亦没有突出的风格 。 此外 , 谷歌于 2013 年在国王十字市建立一 个新的英国总部。之后,许多著名企业纷纷在 这条街上安顿了办公大楼,如路易·威登、亚马 逊、脸书、 环 球 音 乐 集 团(Universal Music Group)等一些知名企业。在 2020 年竣工后 , 国王十字车站将包括 30 座新建筑、20 座更新的历史建 筑、新的道路、新的公园、住宅建筑、公共空间和 办公空间以及零售商店和休闲设施。到 2020 年 , 在这里工作、学习和生活的当地居民人数将上升到 42000 人甚至更多 。 国王十字公园的城市更新是适应大伦敦商业 扩张和社会发展需要的范例。此外,利用城市环境、特色历史建筑、保护景观达到高密度也是实现可持 续发展的重要一步。所有这些都表明,大伦敦在经 济和社会发展方面很大程度上满足了可持续性城市更新的需求。

- 总结:可持续城市的发展根本以生态、社会和科技三要素的配合。/新技术的应用是可持续城市发展的基础。可持续城市的发展不仅能持续提高城市的经济水平,而且能维持甚至改善现有的生态环境水平和历史文化传统,保护资源禀赋。

- 引用来源

【1】曹祺文.可持续城市模型研究进展[J].北京规划建设,2022(01):76-80.

【2】Al-Nasrawi, S., & El-Zaart, A. (2016). Smartness of Smart Sustainable Cities: a Multidimensional Dynamic Process Fostering Sustainable Development.

【3】闵睿,孙彤宇.智慧可持续城市的国际学术前沿动态综述[J]住宅科技,2021,41(05):1-7.DOI:10.13626/j.cnki.hs.2021.05.001.

【4】张佳莹.2000年以来,大伦敦可持续城市更新的研究[J].建筑与文化,2018(06):137-138. |

|